本帖最后由 黄皮人 于 2025-2-4 03:37 编辑

编者按:黄皮人的《我收藏的第一幅名人字画》以亲身经历为线索,讲述了他如何在偶然间收藏了一幅名人字画,并逐渐认识到其艺术与经济价值。文章不仅展现了作者对艺术的热爱和对收藏的执着,还反映了社会观念的变迁。从最初无人问津的“垃圾品”,到后来备受瞩目的艺术品,这幅画见证了时代的进步和价值观念的转变。黄皮人的故事,不仅是对个人收藏经历的回忆,更是对艺术与生活关系的深刻思考。

我收藏的第一幅名人字画

丹青不知老将至,富贵于我如浮云。几十年来,当身边许多人在追逐名利时,而我却始终如一热衷收藏名人字画,及至跨越古稀之年,这些保存完好无缺的墨宝成为一笔丰富的精神财富。

我收藏名人字画始于1988年,纯粹是一次十分偶然的机会,没有任何动机。

那是春天的一个下午,斜阳照进屋子里,敞开的门窗随着微风送来一阵阵鸟鸣花香。我正伏案写一篇新闻稿件,突然办公室的一位同事手举一幅卷轴画,问道:“这幅画谁要?”原来,这位同事正在清理自己的办公用品,从书柜里发现这幅画,感觉有点碍事。当时,办公室里还有其他几位同事,有人抬头看了看,有人甚至连头都懒得动一下,没有一个人表示要。

这是我从部队刚刚转业回到地方的第二年,在市公安局交警大队从事交通安全宣传工作。这位手举卷轴画的同事负责驾驶员的考试工作,显然是报考驾照的学员送给他的,这在当时非常正常。

尽管改革开放已经有好几年了,但是人们的思想观念还没进入改革开放的快车道,一方面还没将名人字画作为艺术品归入大雅之堂;另一方面更没将名人字画当作劳动成果纳于商品范畴。我清楚地记得,有一段时期将名人字画作为“四害”被清扫。我上小学时,班里一名同学写一手好毛笔字,当全班同学还在田字格里练习横撇竖捺时,他已经能够在白纸上工工整整地写出许多漂亮的字来。后来得知,他的父亲是位很有名气的书画家。然而,动乱时期他家被抄了,许多装裱考究的珍贵字画被一把火焚烧成了灰烬。从此,他再也不敢在班上以毛笔字写得好而沾沾自喜了,只能灰溜溜地夹着尾巴做人。

后来得知,在我办公室的同事中,有两位长期从事美工的老同志,当年的绘画和书法造诣也十分了得,但因此而被下放到了农村接受思想改造。如今,他们刚刚由农村回到工作岗位没几年,他们不是不懂不爱艺术作品,而是心有余悸。只有我这个新来的同志无知无畏,无意中幸运捡了个漏。

是的,当精美的艺术品沦落为肮脏的垃圾品时,谁还刻意去关注书画呢?更别遑论收藏了。因此,没有人要这幅卷轴画也在情理之中。不过,我当时完全出于好奇,走过去连一点感谢的意思都没有就笑纳了。

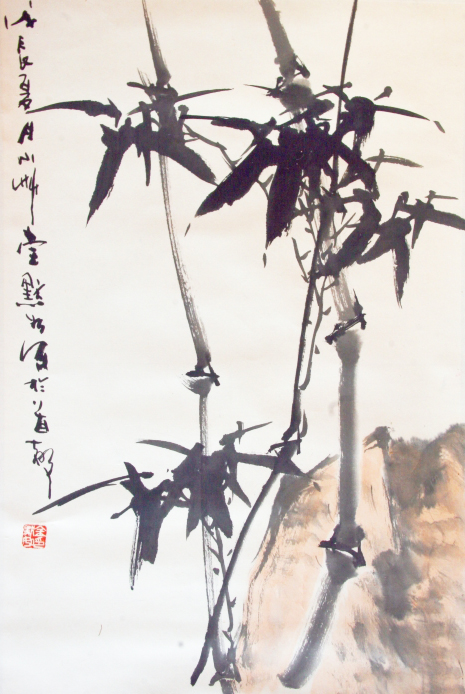

到了座位上,我展开卷轴画仔细一看:这是一幅墨竹图,画的是几根竹子长在石头上,那石呈深红色,坚硬伟岸;那竹亭亭玉立,枝叶繁茂。我没有对画的鉴赏能力,但感觉这幅画非常精美,作者叫金默如。我不知道金默如是何许人也?更不清楚这幅画价值几何?

于是,这幅画被我放在办公室的抽屉里,一直孤寂的睡大觉,甚至有几次打扫卫生时我都想扔掉算了。大约过了两三年时间,形势发展非常快,社会上的许多事物回到了应有的位置,价值规律也重新走上了正轨。

一次我骑自行车去琉璃厂办事,路过荣宝斋时,因为这个名字特别耳熟,便走了进去。豁然发现里面摆放着许许多多五颜六色、造型各异的字画,每幅字画都标着价格。又是出于好奇,我向营业员打听起来,在沟通中我才得知,这些字画不仅能够当作艺术品进行收藏,而且还能当作商品进入市场。出了荣宝斋大门后,我骑着自行车飞快地赶往单位,拿上画后又飞快地返回荣宝斋,将画递给营业员看。看罢后,营业员表示这幅画他们可以收购,而且价格也不菲,问我愿不愿意出手。我回答:考虑考虑再说吧。

当天下班,我恭恭敬敬地将画带回了家,里三层外三层将其严严实实裹了起来。

若干年后,朋友邀请我参加金默如个人作品展,当日前往参观的有中宣部原副部长胡振民、中国侨联原主席林军、原致公党中央副主席杨邦杰等。其规模和声势之大令我震惊!其名声与艺术之高令我敬仰!

在此次参展中我得知:金默如为爱新觉罗后裔,1956年拜著名花鸟画家王雪涛先生为师,从事写意花鸟画学习研究创作。1981年,金默如作品应中国国际促进会邀请,参加在加拿大举办的画展。同年,金默如于英国伦敦举办个人画展,此后多次在国内外举办画展。金默如曾担任中央文史馆馆员,擅长小写意花鸟画兼及书法创作,绘画风格洒脱,笔法遒劲不失细腻。他的“小写意”花鸟画内涵蕴藉,情调健康,深具葱茏的诗意,笔墨、色调以及从整体到局部,节奏、旋律铿锵和谐,具有生机盎然的画面美感,令人心旷神怡。

此后,我在2016年参加保利大厦金默如作品拍卖会上看到,其作品每平尺至少在3000元以上。那时,书法、绘画价值才步入上升期,如今应该有了更大的上升空间。

|

窥视卡

窥视卡 雷达卡

雷达卡

发表于 2025-2-3 08:22:34

发表于 2025-2-3 08:22:34

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 千斤顶

千斤顶 照妖镜

照妖镜 楼主

楼主