本帖最后由 天龙 于 2025-4-2 21:14 编辑

【编者按】这篇文章,作者以独特视角重新解读诠释韩愈《师说》,深刻揭示了中医药传承中的师道危机与现实困境。作为中医药宣传工作者,以独特的时空对话视角,将千年文脉与行业现状有机交融,展现了三大核心价值:1、古今呼应的历史纵深感。通过"凌晨四点惊醒"的具身体验,巧妙构建了与韩愈跨越千年的精神对话场域。将《师说》"传道受业解惑"的核心理念与《伤寒论原序》"勤求古训"的治学精神相勾连,形成了传统师道精神的立体坐标。特别是"诊费不及网红打赏零头"的当代隐喻,与唐代"耻学于师"形成历史回响,强化了论证张力。2、行业痛点的精准把脉。作者敏锐捕捉到中医传承的三大断裂带:1)诊疗场景中"老专家坐诊-青年医者玩手机"的代际疏离;2)技术传承中"祖传秘方冷落-速成班火爆"的价值倒错;3)知识体系中"口传心授弱化-商业契约强化"的范式异化。这些具象化场景,直指师道精神消解带来的系统性危机,具有行业警示价值。3、传承路径的立体建构。在批判性思考基础上,作者提出了"三维传承模型":纵向维度强调"古法今用"(如经典医籍的现代阐释),横向维度主张"跨界融合"(大数据辅助诊断),空间维度构建"传承生态"(纪录片、师承档案等传播矩阵)。特别是袁长津教授"临床带教-岗位传承"的案例,为制度化师承提供了可复制的模板。此文既是对韩愈精神的时代诠释,更是中医药传承困境的破局宣言,值得深深思考,倾情推荐共赏!【编辑:天龙】

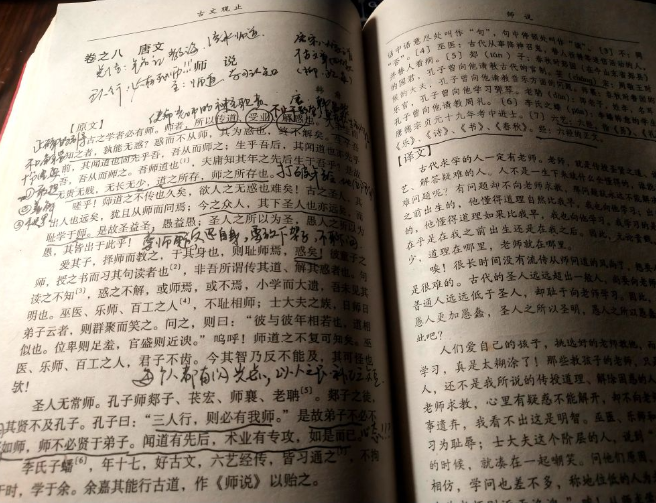

凌晨四点,我从睡梦中骤然惊醒,那些萦绕心头的未竟之事,如芒在背,让人辗转难安。完成手头工作后,已经是六点了。我果断放弃了晨跑计划,重新翻开韩愈的《师说》。此刻,书中的文字仿佛被赋予了全新的生命力,每一个字符都深深触动着我的灵魂。 已近不惑之年的我,站在传统与现代的时代交汇点上,似乎在这一瞬间,真切地走进了韩愈当年挥笔写下这些文字时的内心世界,深刻感受到他那份孤愤与坚守。 “古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。”每当重温这句千古名言,其如洪钟大吕般在我心间久久回荡。它所蕴含的深刻哲理,让我感慨万千,也越发清晰地意识到“铭记教诲,传承师道”这一责任在中医药领域的重大意义。 正如《伤寒论原序》中所提及的“勤求古训,博采众方”,在中医药的广袤世界里,我们始终沿着前辈们的足迹坚定前行。中医药的传承,恰似一条奔腾不息的长河,承载着先辈们的智慧与心血,而师道则是维系这条长河不断流淌的关键纽带。 从古老的经典医籍到世代相传的诊疗技法,无一不是通过师徒之间的口传心授、言传身教得以延续和发展。 在当代社会,师道所面临的消解状况,远比唐代更为严峻。我们身处一个“去魅化”的时代,教师的角色从曾经神圣的“传道者”逐渐降格为单纯的“知识服务提供者”,原本纯粹的师徒关系,也被异化为赤裸裸的商业契约。 这种现象,在中医领域表现得尤为突出。在医院里,常常可以看到老专家在诊室专注坐诊,为患者排忧解难,而年轻医生却在一旁玩手机,忽视了学习和传承的重要性;祖传秘方无人问津,而速成培训班却门庭若市。这种本末倒置的现象,严重冲击了中医药的传统传承体系,使得中医药的发展面临巨大的挑战。 韩愈所批评的“耻学于师”现象,在当今社会已然演变成更为不堪的“师道尊严扫地”。当一位德高望重的国医大师的诊费还不及网红直播打赏的零头时,我们失去的不仅仅是对一种职业的尊重,更是文明得以延续的基本机制。师道尊严的丧失,意味着知识传承的断裂,意味着传统文化的根基受到动摇。 中医药历经千年传承,凝聚着先辈们无数的智慧结晶。那些经典医理、精妙方剂、独特诊疗技法,全靠一代又一代师徒口传心授、手把手教才留存至今。若耻于求师,“传承精华”便只能沦为一句空话,珍贵的中医药知识将会在岁月的长河中蒙尘、流失。 例如,一些地方传统的中医正骨术,由于后继无人,面临失传的危险;一些独特的炮制方法,因为缺乏传承,逐渐被遗忘。这些都是师道传承缺失带来的严重后果。因此,传承师道对于中医药的发展至关重要,它是中医药事业薪火相传、生生不息的保障。 然而,在中医药领域,也不乏师道传承的积极典范。在医院的日常工作中,我们常常能看到令人欣慰的场景:经验丰富的老中医耐心细致地给年轻医生讲解病症辨析,毫无保留地传授用药心得;年轻医生也积极主动地带着新入职同事熟悉诊疗流程,分享现代医学技术与中医药结合应用的成功案例。 比如,全国名中医袁长津教授,一生致力于中医药事业的传承与发展。他不仅医术精湛,而且师德高尚,培养了一批又一批优秀的中医人才。他的学生们,像陈翠香、廖应福在各自的岗位上发光发热,将他的医术和医德传承下去,为中医药事业的发展贡献着自己的力量。 “人必有天赋之才而读破万卷,庶可以为医矣”,中医药的传承与发展需要我们不断学习,全方位提升自己的素养。不仅要深入研读经典医籍,领悟其中的精髓,还要关注现代医学的发展动态,汲取先进的理念和技术。 “圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。”连圣人都如此博采众长,我们更不应拘泥于门户之见、资历差别。比如像我,有学习剪辑的师父,学习写诗的师父,加起来好几十个! 中医药要在新时代实现“守正创新”,就必须打破这些束缚。既要向传统医学典籍里的古圣先贤学习,传承好正统的中医药理论和技法,又要积极向现代医学、其他领域专家乃至民间中医高手学习借鉴,汲取新理念和方法来完善、创新中医药事业。 例如,在中医诊断中引入现代科技手段,如利用大数据分析患者的症状和病史,提高诊断的准确性;借鉴其他领域的研究方法,深入挖掘中药的药理作用,开发新的中药制剂。同时,加强中医药教育改革,注重实践教学,培养学生的临床思维能力和实际操作技能。 我身为一名普通的中医药宣传工作者,深知自己肩负着传播中医药文化、弘扬师道的重任。这不仅要求我通过各种宣传渠道,如电视、报纸、网络等,让更多人了解中医药的独特魅力和深厚价值,更要着力展现中医药行业内薪火相传、师徒相授的美好画面。 通过制作专题纪录片、撰写人物传记等方式,宣传那些为中医药事业默默奉献的师徒典范,吸引更多有志于中医药事业的年轻人投身其中。让他们铭记先辈教诲,传承好师道,使中医药这一中华民族的瑰宝在新时代绽放出更加璀璨的光彩,为守护人们的健康持续贡献力量。同时,也要让更多人信任中医,热爱中医。 “弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。”师道传承,任重道远,吾辈当铭记于心,且付诸于实践。

声明:文章仅代表作者本人观点,不代表本网立场,版权归属原作者,未经许可,任何第三方不得转载,侵权必究。

|

窥视卡

窥视卡 雷达卡

雷达卡

发表于 2025-4-2 07:18:07

发表于 2025-4-2 07:18:07

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 千斤顶

千斤顶 照妖镜

照妖镜

发表于 2025-4-2 07:38:17

发表于 2025-4-2 07:38:17

发表于 2025-4-2 21:03:48

发表于 2025-4-2 21:03:48

楼主

楼主

的中医药人,这份勤奋实为传承使命所驱。中医药千年文脉需要我们以笔为舟,在时代浪潮中守护传承火种。青年是行业未来,愿我们携手同行,让岐黄之术在创新中焕发新生机。也祝您生活充实,万事顺遂!

的中医药人,这份勤奋实为传承使命所驱。中医药千年文脉需要我们以笔为舟,在时代浪潮中守护传承火种。青年是行业未来,愿我们携手同行,让岐黄之术在创新中焕发新生机。也祝您生活充实,万事顺遂!